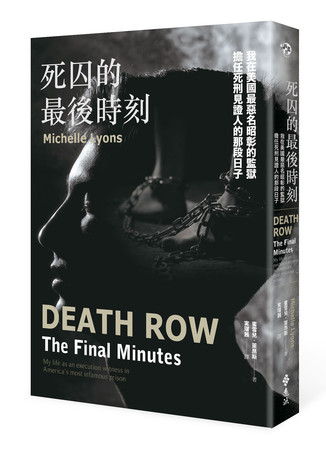

▲《死囚的最後時刻》一書介紹,自1924年起,德州所有的死刑都在亨茨維爾高牆監獄的行刑室裡執行。(圖/達志影像)

文/蜜雪兒‧萊昂斯(Michelle Lyons)

摘自《死囚的最後時刻》

我確信有些死刑犯雖然宣稱自己已經重獲新生,但其實他們並沒有。不過,我認為他們多半都很虔誠,因為在他們的生命裡,除了宗教還剩下什麼?有幾位死刑犯在背誦主禱文或其他聖經的經文時死去,甚至還有幾位在吟唱詩歌時死去。

還有一些死刑犯沒有這麼和善。我聽過最憤怒的,是卡麥隆‧陶德‧威林罕(Cameron Todd Willingham)的遺言(1991年,他在科西卡納〔Corsicana〕放火燒死自己的三個小女兒,因此被判處死刑)。與麥金恩和許多死刑犯一樣,威林罕到最後一刻都還堅稱自己是清白的。當典獄長問他是否有話要說時,他開始長篇大論,猛烈地指責他的前妻(當時她站在觀刑室的玻璃後面),話語中包含了各種你想得到的髒字。當威林罕還在火力全開時,典獄長已經指示藥劑可以開始注射。

「我來自上帝的塵土,現在我也將歸於塵土。因此,土地將成為我的寶座。我要走了, 我的好哥兒們。我愛你, 蓋比(Gabby)。我希望你在地獄裡腐爛,賤人。我希望你他媽的在地獄裡腐爛,賤人。你這個賤人。我希望你他媽的腐爛,死破麻。就這樣了。」—節錄自卡麥隆‧陶德‧威林罕的真實遺言,2004年2月17日

大部分的死刑犯都比威林罕文雅多了。他們多半深表歉疚,如果這不是對被害人家屬說的(有些犯人表現得好像他們不在觀刑室裡一樣),那至少是他們自己說的。他們多數都會懇求原諒。有些死刑犯極其客氣有禮。我還記得有一名犯人侃侃而談,說明死刑為什麼是不對的,最後還感謝監獄招待他最後一餐,如同在飯店辦理退房手續一般。許多死刑犯都會大喊:「死囚室裡的男孩們!」其中有一位犯人想讓他們知道,他並沒有穿成人紙尿褲。

▲死刑行刑室的輪床。(圖/達志影像)

不少死刑犯的遺言都舒緩了緊張的氣氛。有一名犯人說:「我的替身跑到哪裡去了?我現在需要他。」派崔克‧奈特說,他要在輪床上講個笑話,這個笑話是從民眾投稿中選出來的。他的朋友在他的Myspace 頁面上刊登了一則公告,結果收到數百件投稿。有記者問我是否會參加這個無聊的活動,我回答:「我們非常認真看待這件事,所以『敲門笑話』(knock-knock joke)是不會入選的。」奈特應該是臨時怯場,因為他不但沒有在輪床上講任何笑話,還完全說不出話來,甚至宣稱他根本不是派崔克‧奈特。

很多死刑犯似乎如釋重負。我認識一位名叫老藍道爾‧哈夫達爾(Randall Hafdahl Sr)的犯人,他曾經是飛車黨成員,過去經常在加爾維斯敦的某些酒吧出沒。我也常去那些酒吧,雖然我從來沒有遇過他。我很喜歡和他聊我家鄉的某些地方,我們都對那些地方很熟悉。他身上有一些摩托車圖案的刺青,它們非常細緻,都是他自己在監獄裡製作的。他顯然比馬汀‧羅布雷斯(Martin Robles)有品味一些;羅布雷斯的上臂也有刺青,那是一個惡魔正在啃食耶穌大腦的圖案。

在哈夫達爾被處死之前,我拍下他的刺青,讓他的律師可以發送給他的女兒。然後,他的律師也寄給我一些木製機車的照片,它們都是哈夫達爾在死囚室裡雕刻的。因為他有著流浪性格,對他而言,被關在牢裡宛如人間煉獄;他已經準備好要上路了。

有一位來自休士頓的歌手,名叫羅伯特‧厄爾‧基恩(Robert Earl Keen),他的成名曲是〈這條路我會一直走下去〉(The Road Goes on Forever )。這首歌講述一名男子殺死了警察,並且被判處死刑,這正好就是哈夫達爾的故事。1985年,他在阿馬利洛(Amarillo)開槍打死一位警察,17年後被處決。哈夫達爾在輪床上引述了這首歌的歌詞:「這條路我會一直走下去,好日子永遠不會結束!讓我們一起搖滾吧!」他長年被關在狹小的牢房裡,猶如困在籠中的小鳥。現在他的肉身雖然死了,但靈魂終於重獲自由。

「我已經待在這個鬼地方太久了。在我離開前,我想要告訴你們所有人:我死後,請將我深埋。我死後,請在我的腳邊放兩支喇叭、在我的頭上戴上耳機,讓我盡情搖滾。有一天我會在天堂裡見到你們。就這樣了,典獄長。」—道格拉斯‧羅伯茲(Douglas Roberts)的遺言,2005年4月20日

我聽過最荒謬的,也許是蒙提‧德爾克的遺言。1986年,他在克羅基特(Crockett)開槍打死一名男性,是死囚室裡最惡名昭彰的死刑犯之一。他不肯洗澡,甚至還用他自己的排泄物塗抹身體。因為他實在是太臭了,必須和其他犯人隔離開來。此外,德爾克宣稱自己有129歲,曾經擔任過潛艇指揮官和肯亞總統,而且已經在監獄裡被殺了150次。然而,監獄的精神科醫生說,他只是為了不被處死而裝瘋賣傻。

我真的無法理解某些犯人。強尼‧潘瑞(Johnny Penry)原本因為強暴和謀殺被判處死刑,最後卻從死囚名單中除名,因為法院判定他有智能不足的問題。他們說他無法閱讀或寫字,但有一次他跟我說:「你有讀過《談話雜誌》(Talk Magazine )上關於我的報導嗎?那篇文章真是棒透了。」我說:「是你自己讀的嗎?」他發現自己說溜嘴,連忙改口:「不,是別人念給我聽的。」

2002年,在德爾克被處決之前,因為他不肯洗澡,獄警試圖用一瓶可樂收買他。他拿了那瓶可樂,卻只是站在蓮蓬頭底下沖水,沒有刷洗他的身體。他依然臭氣熏天。他的遺言是:「你不在美國。這裡是巴貝多的一座島嶼。人們會看到你所做的一切。」在我聽來,這根本就是把裝瘋賣傻發揮到極致。他說完話後瞪大了眼睛;當化學藥劑開始流進死刑犯的體內時,有些人會有這種生理反應。

相較之下,有些遺言簡短扼要、言簡意賅。1997年,大衛‧馬丁尼茲(David Martinez)在奧斯汀強暴並殺害一名學生。2005年,他在被處決前說了一句:「天色常藍,綠草常青,今天是個赴死的好日子。」就是這樣。還有一些死刑犯則是有點搞不清楚狀況。他們會問典獄長,麥克風有沒有開、站在玻璃後面的人有誰,或者只是略表歉意,因為他們沒有任何話要說。詹姆斯‧克拉克(James Clark)在2007年被處決,當他往他的右側看時,才終於發現有人來見證這次死刑。在他看見觀刑室裡那些盯著他的人之後,他說出了他的遺言,一句聽起來很突兀的「你好」。

我不曾看過有死刑犯苦苦哀求饒他一命,我只記得有個男人當場哭了起來。這可能嚇到了很多人。大多數人早就哭過,就像憤怒的情緒幾乎已經煙消雲散。他們試圖讓自己像個男子漢。當然,也有很多死刑犯什麼話都沒有說。當典獄長問他們是否有遺言要交代時,他們只是搖搖頭。接下來,你會聽見他們吐出最後一口氣。此時,他們的肺部逐漸塌陷,將空氣擠壓出來,就像擠壓手風琴的風箱一樣。

原本典獄長有個暗號——當他摘下眼鏡時,靜脈注射小組就知道要開始注射藥物了。但不知怎地,走漏了風聲。有一天,一位死刑犯不停地問典獄長:「是你拿下眼鏡的時候嗎?」因此,他們想出了一個新方法,那就是當典獄長按下某個小型控制器(看起來像車庫遙控器)上的按鈕時,靜脈注射室裡的燈就會亮起。

所有我目睹過的死刑,都是以注射三種藥劑的方式執行。第一種藥劑是硫噴妥納(sodium thiopental);它是一種麻醉劑,即使沒有其他兩種藥物,也已經足以把你殺死。在施打這種藥物後,犯人會陷入昏沉狀態,他們的眼睛開始闔上,有時他們會說自己嘗到它的味道,那個味道很可怕。我從來沒有看過有人說他覺得痛,這讓我有種想法—如果換作是我被處死,我會試著大吼大叫,說我有多痛。因為就算處決程序沒有中止,至少可能會使他們暫停執行死刑。有誰能夠證明我在說謊呢?

據說有一次,一名死刑犯的血管破裂,靜脈注射導管從他的手臂上脫落,並且把藥劑噴到牆上。我不曾看過靜脈注射導管出現問題,即便有個傢伙是重度毒品成癮者,必須把針頭插在他的脖子上,因為他們找不到其他可用的血管。因為離麥克風很近,我們可以聽見化學藥劑流進他們體內的聲音。

第二種藥劑是泮庫溴銨(pancuronium bromide,又稱麻妥儂〔pavulon〕);它是一種肌肉鬆弛劑,用來讓肺部塌陷、橫膈膜癱瘓。這時產生的聲響都不太一樣,端看他們是否抵抗。基於本能,所有人都會反抗,拚命大口呼吸,如同在地上苦苦掙扎的魚。但布拉澤爾牧師過去常跟他們說,把它想成一道波浪,不要和它對抗,而是跟著它走。布拉澤爾告訴他們,這樣他們會輕鬆一些。當他們吐出最後一口氣時,聽起來可能像是咳嗽聲、喘氣聲、鼾聲、從喉嚨裡發出的嗶啵聲、抽噎聲,或是馬兒的呼氣聲。

第三種藥劑是氯化鉀(potassium chloride),它會使心跳停止。但當第三種藥物流進犯人的體內時,現場早已一片寂靜。

「我以為會比這還要辛苦……。」—羅傑里奧‧卡納迪(Rogelio Cannady)的遺言,2010年5月19日

這種寂靜狀態會持續5、6分鐘。典獄長仍舊站在犯人的頭部附近,布拉澤爾牧師也依然把手放在他們的膝蓋上。有時,布拉澤爾會和我四目相接,對我眨眨眼,彷彿在說:「抱歉,一切都會沒事的。」他真是一個溫柔善良的人。我會直挺挺地站在觀刑室的玻璃後面,肚子咕嚕嚕地叫,聞著那詭異的氣味,看著犯人的身體慢慢地變成紫色。

當我還是個記者時,有好長一段時間,我會看到葛拉澤克(美聯社記者)把身體往前傾,然後看著天花板上的某個東西,但我完全不知道那是什麼。後來我才知道,那上面有一盞紅燈,當靜脈注射小組在施打化學藥劑時,它會一直亮著,等到處決程序結束後就會熄滅。幾分鐘後,典獄長會請醫生到行刑室裡,醫生會用聽診器確認死刑犯是否還有心跳,接著正式宣告死亡時間。這通常都比實際死亡時間晚了5、6分鐘。然後,典獄長會緊靠著麥克風,為他的秘書複誦一次。那位秘書正在辦公室裡書寫這次死刑的官方紀錄。

布拉澤爾牧師會把他的手放在犯人的臉上,如果他們的眼睛是睜開的,他會將它們闔上。我想他正在進行簡短的禱告。接著他會把白布蓋在他們的臉上,我們就可以離開了。

★本文摘自遠流出版《死囚的最後時刻》,作者蜜雪兒‧萊昂斯(Michelle Lyons),從一名監獄記者,到一名死刑驗證官,12年來親眼目睹300起死刑執行。離開該崗位之後,她將這些悲傷的歷程紀錄成書,然而此書並非支持或反對廢死,也沒有試圖改變任何人看待死刑的立場,卻提供了更充足的面向,帶來發人省思的新見解,明白「這不是非黑即白的簡單問題」。

讀者迴響